問題

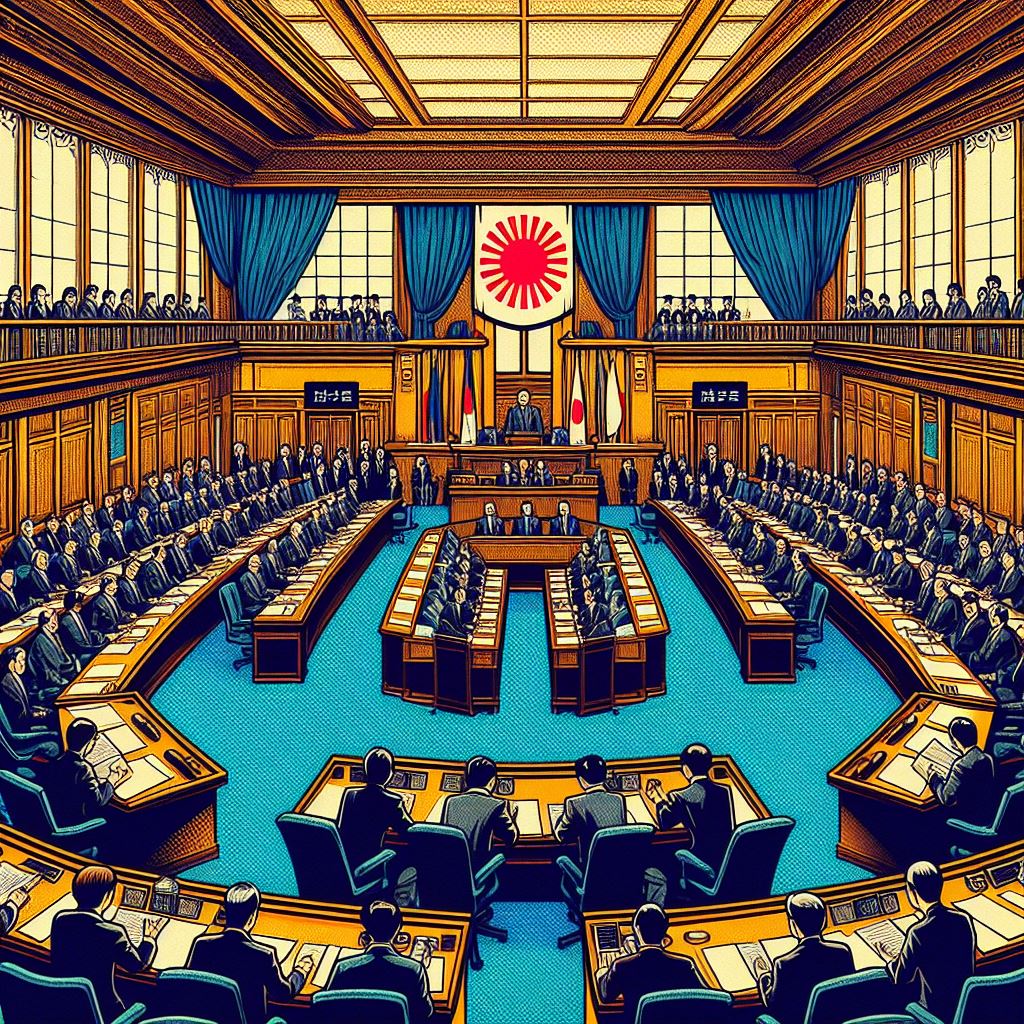

- A 大日本帝国憲法では、国民は(①)、つまり、天皇の家来とされていました。家来であって、一人の人間として扱われているわけではないのです。ですから、一人の人間として、人間らしく生きる権利である(②)はなかったと言ってもいいでしょう。しかし、(①)に対して、法律を作って、ある程度の権利を認めていました。これを人権と呼ぶならば、大日本帝国憲法では、法律に制限されながらも人権は認められて(③)と言えます。例えば、日本国憲法では20歳になればす全ての国民に与えられる(④)権は、大日本帝国憲法の下では(⑤)による制限や(⑥)による制限などがあり、全ての国民に与えていたわけではありません。これでは、一部の人に人権が認められて(③)としても、基本的に全ての国民に与える人権、つまり(②)が与えられていたとは言えませんでした。

- B 現在の裁判では(⑦)が保障されているので、裁判官が出した判決を否定し受け入れないということは出来ません。その代わり、判決の内容に不服・不満がある場合は、控訴・上告を行い、もう一度、裁判所に訴え出ることができます。このような仕組みを(⑧)と言います。大日本帝国憲法の下では、天皇の名で裁判が行われたので、もう一度訴えることはできませんでした。

- C 現在、都道府県や市長村で行われる政治、つまり(⑨)は民主主義の学校と呼ばれるほど、住民の最も身近であるもので、そこの首長である(⑩)を選ぶのも、大切な権利の一つです。しかし、大日本帝国憲法の下では、都道府県の(⑩)は政府によって任命されました。都道府県が、中央集権の形を採っていた政府の出先機関でした。

解答

- ① 臣民

- ② 基本的人権

- ③ いた

- ④ 選挙

- ⑤ 納税額

- ⑥ 性別

- ⑦ 裁判官の独立

- ⑧ 三審制

- ⑨ 地方自治

- ⑩ 知事